在后现代语境下,善男信女的故事,总会被安上一个凄惨而虚无的结局。现实主义的帷幕太过沉重,以至于有人管这叫悲观主义。

人性和兽性的区别何在?自由和堕落是否存在边界?没了王侯将相和神仙皇帝,人如何成为自己的主人?又或者说,人到底需不需要一个主人?

曾几何时,人其实并不需要思考这些问题。

农奴生来便会耕作,贵族生来就要统治,就像女人生来就是女人,男人生来就是男人。人们不去质疑彼此的社会角色,就像稻米不去质疑春华秋实。这是一套亘古不变的庞大秩序。它可以是上帝的旨意,也可以是昭昭天命,又或者是他从来如此的东西。

直到某一天,人们突然意识到,那些“从来如此”和“自古以来”,并不意味着正确——他们只是垄断了正确和罪过的定义权。

当大多数人都不得不承认这一点时,上帝就死了。上帝的葬礼有一个浪漫而体面的名字,叫启蒙运动。从此,道德从外力性的教条,变成了内生性的自我约束。人类踏入了一片未知的灰域,一条肉体和灵魂的狭间地,一场理性对人性的永恒战争。

一开始,像笛卡尔这样的人,试图把人的自由意志从肉体剥离,将之归结为上帝所赋予的灵魂。但随着人体和社会解剖学的发展,学者们渐渐发现,灵魂只是人性中的顽固杂质,除了无法观测和量化外,并没有什么超越之处。

这种类似于野兽本能的不可知性,让所有高度组织化的后现代人感到无边的痛苦。

尤里·加加林亲眼看到天上没有上帝,但俄罗斯依然是世界上最大的东正教国家。资本主义拜物也好,社会主义空想也罢,人总要信点什么,用来填上那个让理性束手无策的空洞。为此,哲学家创造新的、外置的语言体系,企图为空洞搭建客观的模型;而艺术家则用文学、电影、音乐、绘画的主观体验,来暂时性地填补这份空缺。

作为电子游戏,《印蒂卡》属于后者。

《印蒂卡》的剧情并不复杂。主角印蒂卡是一位年轻的修女,因适应不了单调教条的苦修生活,她被修道院开除。向地区牧首呈报的路上,印蒂卡遇到了一名叫伊利亚的逃犯。伊利亚声称自己见证了神迹,上帝用一口水杯传话,让他去当地的大教堂找一尊圣物匣。

只要找到圣物匣,伊利亚已经腐烂坏死的左手就能痊愈。印蒂卡则试图通过拯救伊利亚,来化解自己的道德和信仰危机。两人都将彼此的出现,视为某种伟大的安排,将路上遇到的野兽和障碍,视为某种需要攻克的考验。就像那些圣经里的使徒故事一样。

这是一个有关守贞与淫欲、朝圣与渎神的老套故事。它曾以无数的形式,在无数的小说与电影中不断重演。它见证了美国从一个清教徒国家,摇身成为世界最大的色情音像工厂;见证了传统迂腐的东正教国度,如何成为战争温床和欧洲子宫。

对“自由”的人来说,摧毁道德期望的过程如此之简单,以至于根本不需要魔鬼出手。单单只是一个荒唐的、算不上结果的结果,就能让人彻底失去信心和动力。卢梭的那句话应该反过来讲,人生而在枷锁之中,却又无往不是自由之身。

每个人生来都戴着枷锁,也都需要枷锁。波伏娃说,如果她的孩子是被决定的存在,不反抗波伏娃的行动,那么她自己也应该是被决定的存在,从没有真正自主地行动过;而波伏娃如果是自由的,那么她的孩子自然也应该是自由的……

但这个世界从来都不属于孩子,代际之间总是堂而皇之地维持着封建关系。不存在悬而未决的存在,自然也不存在相应的自由,所有人都带着某种使命活着。一旦失去这种使命,我们就会陷入虚无和迷茫,陷入名为自由意志的苦难中。

在传统欧洲文学里,自由意志常被魔鬼的意象所覆盖,比如主动与魔鬼交易的浮士德。而随着启蒙运动和理性主义的发展,浮士德逐渐成了一名喜剧角色。在歌德笔下的成长文学里,浮士德甚至挽回了他用魔鬼勾引来的纯洁女子,两人齐齐登上天堂。

因为在那个时代,人们觉得自由意志来源于理性,理性代表人的成熟,成熟的人是万能的。德国浪漫主义时期的作家相信:只要愿意,人就能通过自己的意志突破宗教和社会的枷锁,从而实现自我进步。而这种浪漫主义思潮的终极代表,就是马克思。

后来的事,相信大家都已经清楚了。

俄国作家“痛恨”浪漫主义。

我一直以为,斯拉夫文学是呈现自由之痛苦的巅峰形式。它记载了太多来自信仰的背叛和来自人性的反常,让卒读者不对现实抱有任何超越性的期待。这里的底色是永远无法结束的早春,白雪和黑土被数不清的脚踩成一片,肮脏而泥泞。

许多俄国小说都缺乏文字的美感。陀思妥耶夫斯基之流写的东西,有时甚至难以称得上是小说,反而更像是某种偏执的呓语。他们病态地用文字转化一切,包括精确到已经啰唆的社会环境,还有大段大段赤裸裸的内心挣扎。

如果这些作品充满了堕落和荒诞,那么大抵是因为生活的确如此。

当然,电子游戏和现实主义是水火不容的。前者的本质是抽象和规则,而现实主义则是混沌的复现。比起生活,游戏往往是浪漫的。尤其是那些有着明显正反馈的游戏,它会让人沉浸在付出与回报的理性模型里,延续人们进行自我提升的思维惯性。

比起教皇和牧首,游戏制作人才是最接近“上帝”的人。他们会创造一个有限的世界,然后告诉这个世界里的人,什么是好的行为,什么是坏的行为。好的行为就奖励,坏的则受罚。在这个简单分明的世界里,你可以不假思索地活着,或者死去。

最开始,我对《印蒂卡》的期待也只是一款气质独特的游乐产品。它有很多颇为炫技的奇技淫巧,包括各种实验性质的大胆镜头,变形扭曲的超现实主义美术风格,还有让游戏气质发生180度大逆转的像素小游戏。

这些出挑的元素会让你不由怀疑,《印蒂卡》会不会又是一款哗众取宠的表面游戏。但在四个小时的朝圣之旅后,这一切的怀疑都土崩瓦解。这款游戏彻头彻尾的神经质,而且絮絮叨叨,让人不由得联想到陀思妥耶夫斯基和布尔加科夫的作品。

《印蒂卡》荒诞的表现主义外在,像是《狗心》《大师与玛格丽特》的壳,而内里则更接近《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》的宗教解构和道德批判。比起后者,人们往往更青睐光怪陆离的魔幻现实主义故事。这在很大程度上缓解了后者的说教意味。

与此同时,游戏的玩法设计和视听语言,确实也撑起了作为填充的部分。

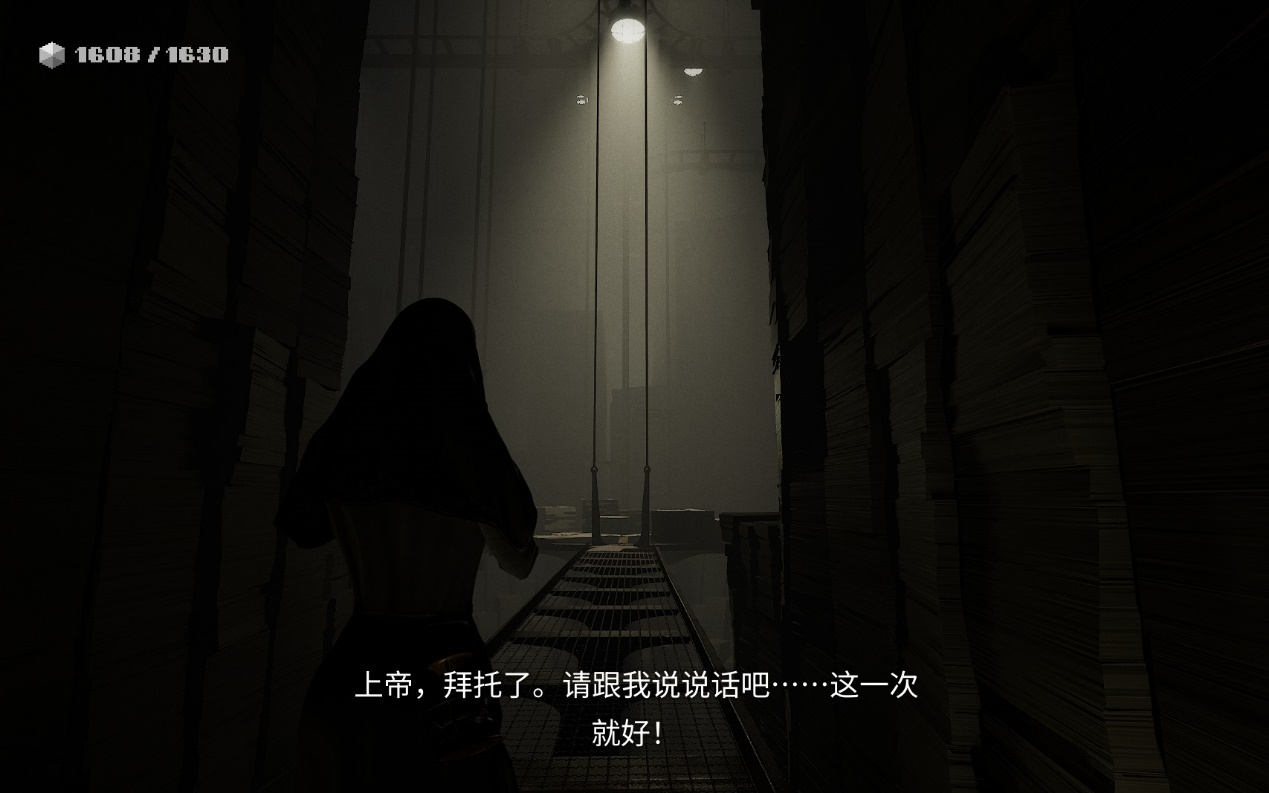

哪怕只是将《印蒂卡》作为一部互动电影来看,你都能感受到它背后的创作者对光影和构图的独特理解。偶尔的长镜头和主观窥视视角,以及几乎为零的角色正反打,会让你彻底忘记这是一部预算有限的小品游戏。

最让我印象深刻的,是这场奇异朝圣的结尾——它在一片毫无建树的空虚中结束了。此时游戏彻底褪下了它的外皮,展露出了现实主义作品的内核。《印蒂卡》并不宣扬恶,它只是瓦解了那套本就不存在于现实世界的游戏规则。

世界向是不公平、不讲理的,道德自戕和自我感动并不能改变这一点。这只能让人们在违背良心时不至于感到太糟。善良和罪恶也不是两种点数,不能被观测,也不能被量化。更没有游戏设计者会根据积攒的点数,给你相应的奖励和惩罚。

生活无法成为一款合格的RPG,因为这游戏的绝大部分数值系统都是无用的。它们的存在仅仅是为了存在而已。毕竟,如果连这些都不存在的话,那人生到底还剩下些什么呢?当理性主义狂飙被二战彻底浇灭粉碎后,颓然站在废墟上的人们明白了一件事。

人首先是人,之后才是带枷的上帝、自由的魔鬼。

发表评论 取消回复